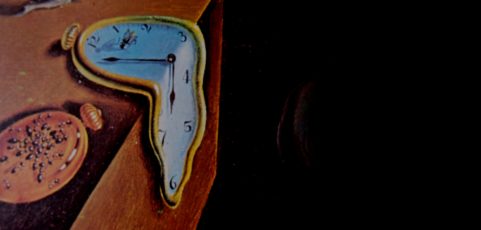

El reloj fláccido parece emerger del fondo de la cripta del pasado donde reposa Dalí como sus bigotes han emergido hirsutos e intactos de la exhumación de que han sido objeto sus restos, veintiocho después de su muerte, para comprobar la certeza genética de una demanda de paternidad. Dalí, el infatigable burlón, el varón estéril, llevado a representar el último, por ahora, avatar de su leyenda: padre de un ser de carne y hueso. Relojes fláccidos y bigotes tiesos: artefactos improbables, atrezo de una impostura. El caso es que la exhumación forense de los restos del artista ha llevado a la exhumación también de esta nota que sigue, escrita en 2004, año en que se celebró con algún boato el centenario del artista.

Pertenezco a una generación para la que Dalí fue en primer término un payaso que aparecía en el noticiario cinematográfico gubernamental, el famoso No-Do, ataviado con una túnica y tocado con una barretina, parloteando de manera incomprensible con una voz campanuda. Es decir, mi primer recuerdo es de la máscara de un Dalí ya en decadencia. Recuerdo a una compañera de trabajo, comunista, resumiendo en los estertores del franquismo una opinión muy generalizada entonces sobre el pintor catalán, al que sólo se le concedía que era un buen dibujante. También recuerdo mi escepticismo ante tan sumario juicio. Yo no recordaba, sin embargo, que, según cuenta Ian Gibson (La vida desaforada de Salvador Dalí, Ed. Anagrama 1998) en la época en que mi compañera formuló esta despectiva opinión, Dalí había hecho unas declaraciones muy arriscadas a favor de la dictadura y de las últimas penas de muerte ejecutadas por Franco, así que es probable que las opiniones de esta chica fueran efecto de estas circunstancias. Sea como fuere, el estatus público de Dalí cambió rápidamente en la transición, y de bufón franquista pasó a ser una eximia figura pública, agasajada por el rey y las autoridades democráticas.

Este año, el centenario de Dalí da ocasión para exposiciones, números especiales de periódicos y documentales de televisión. Ayer vi dos de éstos en Canal Plus. Todos los testigos convocados a dar su opinión sobre el pintor obvian la sumisión del artista al régimen de Franco y, desde luego, a nadie se le ocurre (quizás con la excepción de Gibson, que no oculta su preferencia por el Dalí juvenil) asociar este periodo a su decadencia como artista. Las semblanzas que se hacen de Dalí estos días son complacientes y sentimentales, servidas por los mismos testigos que aparecen en todos los espacios (Pichot, Decharnes, Sánchez Vidal, Gibson, etcétera) y también tópicas, ya que es difícil encontrar una perspectiva nueva. Todos obvian, hasta donde es posible, las brutales declaraciones de Dalí a favor del fascismo, y lo cierto es que no siempre resulta posible obviarlas. Ayer, en uno de estos documentales, como de pasada, Dalí respondía a las preguntas de un periodista sobre su adhesión al régimen de Franco y cuando aquél objetaba la extrema miseria que reinaba en España provocada bajo la dictadura franquista, Dalí respondía con su proverbial tono campanudo que a él le gustaba que hubiera miseria e Inquisición, porque el “pueblo se siente más libre bajo la Inquisición”. La respuesta es una traslación al lenguaje daliniano del lema que presidía la entrada del campo de concentración de Buchenwald: Jedem das Seine, A cada uno lo suyo. Como digo, ningún testigo de estos documentales quiere recordar esta notoria faceta de Dalí, pero hay alguno que incluso la defiende, como Albert Boadella, que lamentaba que Dalí hubiera sido censurado por su adhesión al franquismo, que, según él, no tenía otra función táctica que garantizarle una vuelta a España y a los paisaje del cabo de Creus sin los que no podía vivir, mientras que a nadie le molestaba, según Boadella, que Picasso hubiera seguido pintando en París bajo la ocupación alemana. Es la típica táctica española de emporcar al rival para ensalzar al amigo. Pero lo cierto es que Picasso nunca se fotografíó lamiéndole el culo a Hitler y Dalí si apareció gustosamente en tan desairada postura en relación con Franco en numerosas ocasiones.

En el verano de 1983 se expuso la primera antológica del pintor organizada por el Centro Nacional de Arte Contemporáneo (el futuro Museo Reina Sofía) en su ubicación de entonces, en la Ciudad Universitaria de Madrid. De aquella exposición no recuerdo ningún impacto estético, sólo una sobreacumulación de tópicos dalinianos. Por entonces, Dalí y su obra estaban envueltos en la estomagante leyenda urdida por el mismo pintor y jaleada hasta el hartazgo por los medios de comunicación, lo que hacía imposible cualquier descubrimiento ni degustación de sus pinturas.

Así pues, mi descubrimiento de Dalí tiene dos hitos que recuerdo muy bien. El primero fue el cuadro Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, en el que dos fieros tigres que brotan de la boca de un pez abisal que a su vez surge de una granada se abalanzan sobre una mujer con el perfil de Gala, yacente y desnuda, en posición oferente en lo que a todas luces es una violación, como evidencia el fusil con la bayoneta calada que, junto a los tigres, se dirige contra la mujer, todo ello en un característico paisaje marítimo daliniano, de inabarcable horizonte en el que pulula un elefante de larguísimas patas que lleva sobre el lomo un obelisco. El cuadro pertenece a la colección Thyssen-Bornemisza y está colgado en el museo que lleva su nombre, pero la primera vez que se expuso en Madrid, en abril de 1986, fue en una exposición previa que montó Thyssen de su colección para predisponer a la opinión pública española a favor del proyecto de su museo. De aquel cuadro me impresionó, y aún me impresiona, la violencia psíquica que contiene (no sé calificarla de otro modo) en medio de una deslumbrante luminosidad. Fue entonces también cuando observé la maniática perfección formal de Dalí en la composición y factura del cuadro. En este sentido, Dalí es una excepción absoluta en la pintura contemporánea, y, como pintor surrealista, resulta muy superior a otros colegas de esta escuela, como Ernst, Tanguy, Magritte o Miró, todos los cuales, sin embargo, le influyeron en su carrera.

El segundo hito de mi peregrinación daliniana fue la lectura de Confesiones inconfesables, en octubre de 1986, libro del que luego he sabido que fue escrito a partir de las declaraciones del pintor y no de su propia mano. No obstante este equívoco, Dalí me pareció un escritor magnífico: clarividente, divertido y provocador. El cinismo de que hacía gala (no es un juego de palabras) me pareció muy acorde con el espíritu del siglo que languidecía y desde luego más pertinente a la realidad que las ideologías, como el marxismo, dominantes hasta esos días y cuyos representantes tildaban de bufón a Dalí. Sin duda lo era, pero esta cualidad no restaba un ápice de valor a sus opiniones.

Aún hubo un tercer hito en mi aproximación al conocimiento de Dalí, y fue hace tres o cuatro veranos en la visita al Museo de Figueres, que me pareció literalmente una tomadura de pelo. Este recinto está montado con todas las reiterativas ocurrencias escenográficas de un Dalí exhausto y no contiene ninguna obra suya que pueda calificarse de tal, o, al menos, yo no la recuerdo, aunque en un cuaderno especial de La Vanguardia sobre el pintor (otro de los homenajes del centenario) leo que es el que cuenta con más obras de Dalí, casi 400 óleos, más dibujos y documentos. Desde luego, cuando lo visité no estaban a la vista. El teatro museo de Figueres me pareció un mausoleo de los despojos intelectuales y artísticos del artista, una conspicua materialización de la imaginación madura de Dalí al servicio de uno de sus objetivos más reiterados: la cretinización de las masas. El teatro museo es visitado diariamente por una tropa interminable de turistas (es el segundo museo más visitado de España, después del Prado, y el único donde he tenido que hacer una larga cola para entrar) que consume visualmente lo que el pintor ampurdanés era en los últimos años de su vida: un ser fraudulento, expoliado y hueco como una cáscara pintada de purpurina.

Entre estos hitos, he visto numerosa obra de Dalí en exposiciones y museos y confieso que la dificultad inicial para degustar sus pinturas permanece intacta. Dalí es quizás el pintor más literario del siglo XX. Esto se advierte sin dificultad en las alambicadas anécdotas y referencias culturales de sus lienzos, que tienen una tortuosa traducción en los títulos de éstos. En este sentido, Dalí añadió al carácter historiado de la pintura clásica la fronda del lenguaje más críptico y arbitrario del pasado siglo: el del psicoanálisis, que, por lo demás, fue libremente adaptado por el pintor a sus necesidades expresivas. De modo que el espectador no puede esperar que una pintura de Dalí le impacte a la vista con la contundencia habitual de otros maestros contemporáneos, caracterizados por la simplificación e incluso eliminación de la anécdota en beneficio de los factores puramente pictóricos, y tampoco puede recurrir a su cultura histórica o mitológica para descifrar el cuadro, como lo hace ante los clásicos.

No obstante, la primera dificultad ante un lienzo de Dalí está en percatarse de todos los elementos icónicos que contiene. En segundo término, el espectador debe cerciorarse de que lo que le ha asaltado a primera vista no es un trampantojo, una imagen doble o a cualquier otro efecto óptico que oculta otra perspectiva, y, por último, debe intentar hacer una lectura integrada del conjunto atendiendo a ciertas claves interpretativas que son también, por definición, arbitrarias. Así pues, no es raro que los espectadores de un cuadro de Dalí no atraviesen casi nunca la fase de deslumbramiento por la maniática perfección de su ejecución, es decir, que no lo vean sino como la obra de un muy cualificado dibujante.

La biografía escrita por Ian Gibson, a la búsqueda de una explicación a este enigma sin fin, es un trabajo concienzudo y muy documentado pero al lector le queda el sentimiento de que el objeto del trabajo, es decir, Dalí, se le ha escapado crudo. Gibson pasará a la historia de la literatura biográfica en España por su tenaz y fecundo trabajo sobre la figura y el asesinato de Federico García Lorca. En aquella ocasión, se trataba de desvelar un secreto celosamente guardado por toda una sociedad y sus poderes con fines políticos; de modo que la mera investigación histórica de los acontecimientos implicaba una novedad absoluta (y un riesgo, desde luego) de la que se deducía el valor del trabajo. Aquí, sin embargo, no estamos ante un hecho oculto sino ante un jeroglífico. La figura de Dalí no sólo fue pública y notoria sino que se cultivó en el puro exhibicionismo. Los acontecimientos de su biografía están documentados y en todo caso no ocultan ningún hecho nefando, como fue el asesinato político de Lorca. De manera que tal vez no interesaba tanto una biografía histórica cuanto literaria, no un relato de los hechos sino una interpretación de las claves. Gibson es consciente de este déficit de su obra y en el epílogo se pregunta si ha aclarado lo suficiente algunos rasgos de la personalidad del pintor, como, por ejemplo, el sentimiento de vergüenza que, al parecer, le embargó durante toda su vida bajo su máscara de histrión desbocado, y quedó plasmada en numerosas figuras de personajes de sus lienzos que se tapan la cara. Lo cierto es que este preciso rasgo sí queda claro en la biografía que ha escrito Gibson, así como otros significativos de la personalidad del autor, como su tortuosa sexualidad onanista, su difícil y a la vez intensa y duradera amistad con García Lorca, sus relaciones de dependencia y odio hacia su familia y en especial hacia su padre y hermana, su desenfrenada corrupción mercantil cuando ya era un artista maduro, su grandilocuente conversión al clasicismo pictórico y su adhesión a la dictadura de Franco, etcétera. Otros aspectos de su personalidad y de las relaciones con las personas de su entorno permanecen sin embargo en la penumbra por falta de testimonios; singularmente sus relaciones con Gala, y, en otro sentido, con los principales personajes de su corte, que tuvieron una influencia decisiva en el comportamiento del artista (Robert Descharnes, Enric Sabater, Peter Moore) o con sus obsesiones y prácticas sexuales (Amanda Lear). Gibson no deja de reconocer la falta de documentos fiables para explorar estos aspectos de la biografía del ampurdanés, y, en el caso de la opaca personalidad de Gala Diakonova, la compañera, musa y feroz protectora del pintor, lo lamenta con toda razón.

Pero el déficit de esta biografía radica en la falta de una interpretación convincente, o, al menos sugerente, de la relación del artista con su obra. Dalí fue un genio reconocido desde prácticamente su aparición en la vida pública siendo estudiante de Bellas Artes en San Fernando, y además de autor de una obra pictórica cuantiosa e impactante, fue también cineasta de temprano éxito (con Buñuel), un conspicuo impulsor del movimiento surrealista, un autor literario muy notable, el genial descubridor de algunas de las claves creativas más famosas del siglo (como el método paranoico crítico), un precursor de la animación mediático-social, y uno de los primeros artistas que comprendieron la importancia de la publicidad y de la mercadotecnia, que practicó hasta el fraude. En algunos de estos rasgos de su comportamiento público, más que en su obra, con ser ésta excepcional, radica su aportación a los usos y costumbres del siglo XX. Gibson califica su vida, en el título de esta biografía, de desaforada. Fue, además, muy fecunda. ¿Cuáles fueron los impulsos centrales de su extraordinaria energía creativa?, ¿qué claves encierra su transformación artística desde la vanguardia al pseudoclasicismo, coincidente con su experiencia de la guerra civil española?. ¿qué código de señales contiene su obra? Gibson apunta algunas respuestas, o mejor dicho, ofrece datos para articularlas, siquiera sea de manera parcial, pero una respuesta de conjunto queda para otra ocasión.

Las dificultades para abordar la figura y la significación de Dalí desde perspectivas novedosas no son exclusivas de Ian Gibson. Los testimonios que proliferan estos días en los medios de comunicación con motivo del centenario del pintor son reiterativos y ceñidos a unas pocas anécdotas muy conocidas. Después de unas semanas de dieta daliniana intensiva, me atrevo a formular una hipótesis. Dalí fue un pintor del siglo XX que debe más a las vanguardias que a los clásicos a los que quiso asemejarse en la segunda mitad de su carrera. De su obra quedará vivo bastante menos que de la de Picasso y otros; quizás un pequeño número de lienzos genuinamente surrealistas, como Persistencia de la memoria, y, en este sentido, se le recordará menos como un genio (los aspectos bufonescos de su personalidad son tan arrolladores que nos hacen perder la perspectiva) que como un muy notable representante de su época. Es posible que su biografía y sus escritos sean un documento imperecedero para conocer lo que fue el arte y la condición de los artistas en el pasado siglo. La peripecia vital de Dalí y su capacidad escenográfica tienen un carácter trágico a la vez que ilustrativo de las grandezas y miserias del arte del siglo XX. En mayor medida que ningún otro artista, ahondó e hizo evidente la vacuidad del arte en la sociedad industrial y el nihilismo que rige el trabajo del artista, en las antípodas de la convención (falsa) del arte comprometido. En este sentido, es muy ilustrativa la (segunda) exposición antológica que le ha dedicado el Museo Reina Sofía en el verano de este año del centenario de su nacimiento porque pone en relación a Dalí con el arte posterior, ya típicamente post clasicista y de masas.

La exposición está diseñada con criterios temáticos a través de ocho salas, montadas con una escenografía muy barroca y dedicadas cada una de ellas a un ítem: Vida moderna. Arte, antiarte; El Ángelus. El mito trágico; Hollywood. Lugar de peregrinaje; Sueño de Venus; Fiat modes, pereat art; Documentos fotográficos; Dalí News, y Epílogo. Si el espectador sabe navegar por este piélago de objetos, documentos e imágenes dalinianas, podrá hacerse una idea de la trayectoria que transformó al genio en bufón. La exposición revela la relación de Dalí con la cultura de masas como una lucha desigual y agónica entre el artista y la industria, en la que fue ésta finalmente la que aniquiló al artista. Todos los esfuerzos de Dalí, una individualista a la vieja usanza, por sumarse a la industria cultural de masas resultaron estériles, pero en cada intento Dalí degradó su obra para hacerla más vociferante, más vacua, más obvia. Probablemente, no es casualidad que el mejor museo daliniano esté en San Petersburgo (Florida), cerca de Disneylandia.

Las dos primeras salas de la exposición, referidas respectivamente a los comienzos de Dalí en las incipientes vanguardias del siglo XX y al discurso paranoico crítico de El Ángelus de Millet, pueden considerarse introductorias al tema general de exposición y son, paradójicamente, las más dalinianas. Tiene razón Ian Gibson al preferir esta fase juvenil del pintor, en la que éste se muestra inventivo, sagaz y valiente, en compañía de la pléyade de los vanguardistas españoles y parisinos con los que se mantuvo en un fecundo intercambio personal y artístico. La exposición ofrece numerosas pruebas del imaginario común que compartía con Buñuel y el indudable afecto que le unía a García Lorca. La tercera sala, titulada Hollywood: Lugar de peregrinaje, ilustra sobre las relaciones de Dalí con el cine pero, en términos biográficos, constituye una transición de la etapa surrealista a la cultura de masas y es, en este sentido, el primer paso del equívoco que presidió la obra posterior de Dalí. En esta sala conviven los documentos de El perro andaluz y La Edad de Oro y los que refieren la colaboración con Hitchcock en Spellbound (Recuerda) y el fallido proyecto de una película de animación para Walt Disney. En esta sala el espectador puede asistir sin transición desde la explosiva imaginación contenida en los dos filmes surrealistas primitivos que realizó con Buñuel hasta la menguada (fue cortada en buena parte durante el montaje) e instrumental aportación al filme de Hitchcock y los prolijos bocetos de la película que Disney nunca rodó. En esta sala ya es posible apreciar la doble dificultad del arte de Dalí para fecundar la cultura de masas. Formalmente, los iconos de Dalí, que tan bien funcionan en sus lienzos, son difícilmente trasladables a soportes en tres dimensiones o cinéticos, donde adquieren un tono escenográfico y extravagante, muy cercano al kitsch, cuando no confundido con éste. La segunda dificultad, asociada a la anterior, radica en que el arte pictórico de Dalí, cargado de obsesiones personales e intransferibles, es por definición enigmático y se aviene mal con la obligada conversión en mensajes que puedan ser universal e inmediatamente percibidos por los consumidores de la industria del entretenimiento. Esta segunda dificultad es perceptible cuando se contemplan los bocetos que Dalí realizó para la fallida película de Disney que, a todas luces, hubiera resultado tan fascinante visualmente como inasequible al gusto de los aficionados al Pato Donald. En este punto resulta inevitable la comparación de las trayectorias vitales y artísticas de Dalí y Buñuel, sobre la que también se encuentran indicios en la exposición. Los dos filmes que realizaron juntos indican una inextricable fraternidad estética hasta el punto de que resulta imposible discernir a quién se deben muchas de las imágenes que han hecho inolvidables a ambos filmes. Por ejemplo, la de los animales de granja (ovejas, vacas) en dormitorios y salas de estar de residencias burguesas; el cine de Buñuel las ha popularizado, pero también aparecen en numerosos trabajos primitivos de Dalí y cabe pensar que, en origen, sean fruto de la imaginación de este último. Sin embargo, Buñuel supo extraer de este juego surrealista una carga política y social, aplicable como contrapunto a formas más convencionales de narrativa cinematográfica, que le permitieron firmar media docena de obras maestras del cine, mientras que Dalí se extenuó en el intento de diseminar estos hallazgos en distintos soportes artísticos, con mediocres resultados.

Esta dificultad del arte de Dalí para emparentar con la cultura de masas anida en una contradicción de origen. La columna vertebral del arte de las vanguardias, en el que se nutrió Dalí, es el espíritu crítico y la voluntad de arrasamiento de las estructuras burguesas de pensamiento, mientras que la cultura de masas no es más que el desarrollo industrial y fáctico de esas estructuras. Walt Disney, al contrario que Dalí, no se emocionaba cuando escupía sobre la tumba de su madre. Basta observar el lienzo daliniano Shirley Temple, el monstruo sagrado más joven del cine contemporáneo, de 1939 y presente en la exposición, para darse cuenta de esta contradicción esencial. Aquí, la adorable Shirley aparece representada como una arpía de la mitología clásica, en una playa sembrada de huesos humanos, y coronada por un vampiro.

La sala titulada Sueño de Venus es el paradigma de este fracaso. Se trata de un proyecto, fallido, de instalar lo que hoy llamaríamos un pabellón temático basado en las fantasías dalinianas sobre el cuadro de Botticelli El nacimiento de Venus. La exposición del Reina Sofía ofrece una dilatada colección de fotografías sobre las distintas fases de realización del proyecto, en las que se ve a Dalí y a sus colaboradores, con Gala, en la faena de erección del pabellón y que reflejan bien la impotencia del arte dalinaino para plasmarse en un proyecto de masas. La exuberancia imaginativa del artista no encuentra una adecuada traslación material en el escenario de la instalación y, visto hoy, el resultado tiene un fuerte cariz hortera, además de impracticable. Los promotores debieron ser conscientes de ello cuando cancelaron el proyecto. Las restantes salas de la exposición ilustran sucesivas repeticiones de este fracaso daliniano en los intentos de fecundar otros soportes de la cultura de masas: la moda, el periodismo y la fotografía. En todos los casos se revela el precoz y atinado interés del ampurdanés por estas manifestaciones de la industria cultural, pero también la ya reiterada impotencia para realizar aportaciones de valor a su desarrollo. Una vez más, la dificultad es doble. El insobornable narcisismo de Dalí resulta incompatible con la mínima funcionalidad y grueso conformismo que deben tener los diseños de productos de masas. De otra parte, Dalí carecía de competencia técnica en el manejo de los materiales utilizados en estas industrias: ni sabía cortar un patrón para un vestido, ni preparar el plató para una fotografía, ni diseñar la página de un periódico. La cultura de masas se nutre de artes aplicadas, ejecutadas por artesanos competentes que quizás carezcan de ideas originales, pero que son capaces de ponerlas en funcionamiento con eficiencia y rapidez con el fin, funcional, de vender cuantos ejemplares seriados sea posible. Es más fácil que un fotógrafo cualquiera realice una fotografía daliniana que Dalí realice una fotografía cualquiera. La impotencia de Dalí para el arte seriado se manifestó crudamente en los últimos años de su vida cuando prefirió, y alentó, la difusión de falsificaciones firmadas de su puño y letra. En este gesto disparatado hay, a la vez, un reconocimiento de su impotencia frente a la cultura de masas y un gesto soberbio de negar su virtualidad. La confusión aún continua. En algún lugar de Finlandia han tenido que clausurar estos días una exposición sobre el centenario de Dalí porque la mayor parte de la obra expuesta era falsa.

Uno de los hallazgos de la exposición es la sala dedicada al Epílogo, que resume a la perfección el trágico final del encuentro de Dalí con la cultura popular. La sala es un espacio en penumbra sin más amueblamiento que unas colchonetas adosadas a un rincón y cuyo techo está iluminado por las titilaciones que provoca la proyección de unos focos sobre una esfera poliédrica, a la manera de las discotecas, y en cuyas paredes se proyectan dos fotografías del rostro de Dalí. Este escenario reproduce una de las salas donde el pintor Andy Warhol daba sus fiestas y las imágenes de Dalí fueron tomadas, en efecto, por Warhol como iconos decorativos de estos encuentros de la elite pop neoyorkina, tal como se refleja en la exposición. Así pues, Dalí, el hacedor de iconos, ha sido fagocitado por la cultura pop, pero no su obra, sino su imagen, esa gestalt de bigotes puntiagudos que recorre los vericuetos del pasado siglo. En un texto de los años veinte escrito por Luis Buñuel y titulado El bigote de Adolphe Menjou, el cineasta aragonés hacía una perspicaz distinción entre la modernidad que representaba este icono cinematográfico y el carácter putrefacto de la cultura literaria heredada. En alguna medida, ni Buñuel ni Dalí pudieron liberarse de esta herencia, como lo demuestra esta exposición, pero comprendieron tempranamente la fuerza irresistible del monstruo de Shirley Temple aviesamente recostado en la playa sembrada de huesos de náufragos.

La última exposición antológica que el Museo Reina Sofía dedicó a Dalí en 2013 es posterior a esta nota y está fuera de las consideraciones contenidas más arriba. Fue un éxito absoluto de público, con cerca de tres cuartos de millón de asistentes registrados. Eran ya tiempos tambaleantes de crisis y, a modo de colofón podría decirse que, al contrario del carácter crítico de la exposición de 2004, esta fue una composición daliniana: una deslumbrante acumulación de tesoros pictóricos pacientemente recorrida por interminables hileras de espectadores que semejaban las procesiones de hormigas que pululan en sus lienzos por un paisaje solar. ¿Saben las hormigas el significado del terreno que recorren o buscan otra cosa? Y si es así, ¿qué cosa? Un gigantesco retrato de Dalí con sus característicos bigotes enhiestos y su expresión alucinada recibía en la fachada del Museo a los disciplinados visitantes. Quizás se celebraba el designio del artista: la cretinización de las masas.