Verano. Domingo tarde. El mercurio marca cuarenta grados. El sol pinta de amarillo las paredes del patío de vecindad. En la penumbra de la celda zumba un ventilador. Ocurrencias, recuerdos, imágenes, revolotean en busca de sentido. Ser viejo consiste en esa tarea imposible: poner en orden la olla de grillos de la memoria. Quizá de esta alocada actividad cerebral proceda el tópico de que nuestra vida nos es mostrada como una película cuando morimos. Si es así, la fecha del estreno está lejos. Lo que asalta al viejo no vale ni para componer el tráiler. Este deslizamiento cinefílico introduce a OW en el torrente del recuerdo y con él un acertijo: ¿en qué fecha se estrenó Ciudadano Kane en España?

No crean que la respuesta es fácil. La considerada mejor película de la historia está alojada en el imaginario occidental desde que se estrenó en el RKO Palace de Broadway (Nueva York) el uno de mayo de 1941. Pero en aquella fecha España estaba en guerra con lo que ahora llamamos democracias liberales y el estreno en Celtiberia tuvo que esperar un cuarto de siglo. Fue el 10 de abril de 1966, domingo de resurrección. El viejo estaba en Madrid de viaje de estudios de la promoción de peritos de la escuela de comercio, y asistió con su amigo Juan Manuel Olloqui, el otro cinéfilo del grupo, a la primera sesión de tarde en el cine Callao, cuya fachada servía de marco a la celebérrima imagen en picado de Kane sobre pilas de periódicos que remedaban rascacielos.

Cuando se encendieron las luces de la sala, Olloqui estaba dormido y posaba la cabeza sobre el hombro de su compañero. El viejo ha porfiado después muchas veces para fijar qué le impactó en aquella primera visión y la respuesta de la memoria es decepcionante: el momento en que Kane conoce a Susan en la puerta de la casa de esta, después de que un carricoche le haya salpicado de barro el traje. Quizá sea un recuerdo falso, otro más, o quizá es que el joven espectador no consiguió sintetizar el resplandor de la historia sino en esa mínima escena, borrosa y anodina.

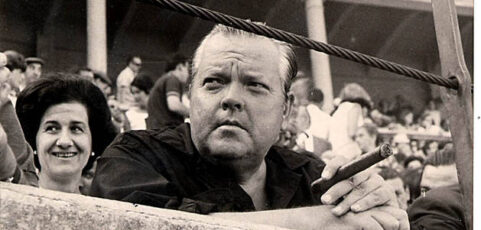

No es original ni meritorio haber vivido en la segunda mitad del siglo XX y confesarse admirador de OW, pero el viejo insiste en contarse la historia, como si la condición de admirador le otorgara una realidad existencial que no encuentra en ninguna otra experiencia de su vida. El viejo vio a OW con una cámara al hombro siguiendo los pasos de un tipo tocado con un gran chambergo, que corría por el callejón de la plaza de toros de Pamplona. El tipo era Akim Tamiroff y el personaje que representaba, Sancho Panza, y lo que OW hacía era tomar imágenes para la que sería su gran película inacabada. Muchos años más tarde, el azar quiso que esos materiales filmados terminaran en manos de un amigo del viejo, Patxi Irigoyen, y las escenas fueran dialogadas por otro amigo, Javier Mina, y montadas para la única versión disponible del famoso e inacabado Quijote, que quedó como el esqueleto reconstruido de un ser cuya forma viva nadie conoció. OW: una estrella explosiva de increíble energía y al mismo tiempo un insondable agujero negro.

Esta historia, como otras de OW, no es ajena a la prestidigitación y termina en un lugar vacío donde no sabemos qué es real y qué soñado. Un lugar donde los cuerpos se confunden con las sombras, al que a veces llaman el infierno. Al otro lado del viento es la última película de OW, también inacabada, en la que el vacío no solo se ha apoderado de la historia sino también de su creador. El tema del cuento es el propio OW y el proceso de producción de una película, si bien OW no se hace presente en la historia y la producción es un desastre o un pretexto para el desastre, en el que todos los valores están subvertidos. La mirada es voyeurismo; el magisterio del director tras la lente se ha convertido en una masiva proliferación de cámaras en manos de aficionados; el trabajo se disuelve en una fiesta perpetua; los decorados están en ruinas y se caen a pedazos; los guionistas han perdido la inspiración; el equipo se desplaza sin rumbo de un escenario a otro para no hacer nada; la belleza de las imágenes se anega en una verborrea ininteligible y una corte de figurantes aparece encarnada por un glorioso plantel de intérpretes, encabezado por John Houston, viejos, engreídos, cínicos, vagos, entre los que refulge, ay, la inovidable Lilli Palmer. Todos muertos. Es una película a ratos deslumbrante y por fin desoladora. No sin error podría decirse que parece una broma de residentes de un geriátrico que se han reunido para disfrutar de la tolerancia de la cultura pop de los setenta y admirar a placer el exultante cuerpo desnudo de Oja Kodar, que parece el único hilo argumental de la historia y que termina alejándose en el horizonte, como se aleja la vida.

Nunca pensó el viejo que su admirado OW le llevaría hasta la misma embocadura del infierno, aunque eso es lo que ocurre cuando el infierno está tan cerca. En fin, el sol se ha puesto. A ver si esta noche refresca un poco.