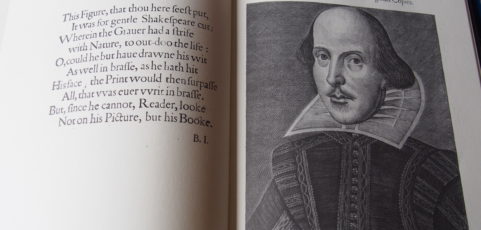

El cuarto centenario de la muerte de Shakespeare es una ocasión tan buena como cualquiera otra para celebrar esa sospechosa forma de expresión verbal que llamamos monólogo. Estoy entre los adictos a los soliloquios. Esta bitácora, por último, no es más que un monólogo al que asiste un grupito de seguidores benévolos. Desde que tengo memoria puedo verme por la calle o encerrado en el váter hablando conmigo mismo. Era la mirada de los otros lo me hacía consciente de la extravagancia; entonces, cesaba en la perorata, agachaba la cabeza y seguía adelante unas decenas de metros antes de continuar la conversación con mi sombra. Mi padre me advirtió, si sigues así te tomarán por loco. No me corregí, o no lo suficiente. En algún momento de mi vida profesional, hace unos años, atravesaba una situación desapacible y cierta mañana en que me dirigía al despacho terminé en medio de los hayedos de la comarca pirenaica de Quinto Real, aparqué el vehículo en el alto de Urkiaga y, calzado con zapatos de ciudad y atenazado por la corbata, eché a andar por la pista forestal parloteando como un orate hasta que un duende me chistó desde detrás de los matorrales para que cerrara la maldita boca. Sospecho que fue un cazador agazapado a la espera de la pasa de la paloma pero no me detuve a comprobarlo; antes de recibir una perdigonada regresé al coche, enfilé hacia el despacho e inicié la jornada laboral como si nada hubiera ocurrido. Los monólogos se los lleva el aire. Los personajes de Shakespeare desarrollan su conciencia mientras hablan consigo mismos. La máscara se construye en el lenguaje. Es una idea atractiva pero equívoca. En el monólogo hay algo de narcisista, una verdad que se formula a la vez que se niega a los demás – Hamlet es un caso típico, y la dosificación de este rasgo narcisista es lo que hace tan difícil el papel para sus intérpretes-, pero la conciencia del personaje no la construye él mismo sino quienes le escuchan: los espectadores. Somos lo que los demás creen que somos. Por eso hay tantos hamlets en la historia y en el escenario. Las tecnologías de la comunicación son un jardín de monologuistas. Un tipo, absorto y orgulloso de su condición, camina por la calle y perora al aire con un pinganillo en la oreja. Al otro lado de ese chisme, que ojalá hubiera tenido yo en mi juventud para disimular mi mal hábito, debe haber alguien que le escucha como los espectadores escuchan a Hamlet desde la oscuridad de la sala. El tipo va haciendo teatro por la acera, sin saberlo.

Entradas recientes

Comentarios recientes

- Rodergas en Perdona a tu pueblo, señor

- ManuelBear en ¿A la tercera irá la vencida?

- Rodergas en ¿A la tercera irá la vencida?

- ManuelBear en ¿A la tercera irá la vencida?

- Rodergas en ¿A la tercera irá la vencida?

Archivos

Etiquetas

Alberto Nuñez Feijóo

Albert Rivera

Boris Johnson

Brexit

Carles Puigdemont

Cataluña

Cayetana Álvarez de Toledo

Ciudadanos

conflicto palestino-israelí

coronavirus

corrupción

Cristina Cifuentes

Donald Trump

elecciones en Madrid

elecciones generales 2019

elecciones generales 2023

elección del consejo del poder judicial

Exhumación de los restos de Franco

Felipe González

Felipe VI de Borbón

feminismo

Gobierno de Pedro Sánchez

guerra en Gaza

independencia de Cataluña

Inés Arrimadas

Irene Montero

Isabel Díaz Ayuso

Joe Biden

José María Aznar

juan Carlos I de Borbón

Mariano Rajoy

Pablo Casado

Pablo Iglesias

Partido Popular

Pedro Sánchez

poder judicial

Quim Torra

referéndum independentista en Cataluña

Santiago Abascal

Ucrania

Unidas Podemos

Unión Europea

Vladimir Putin

Vox

Yolanda Díaz